函件,是与庞大操纵叙说有必定间隔的私家场域。“函件里的宋人”根据宋代士大夫之间的私家来往函件,力求带领读者走进宋代士人的心里世界。

北宋庆历五年(1045)四月,京杭大运河的码头城市扬州迎来了一位37岁的新知州。新知州喜爱养花,他在自己府衙的后花园种了一些贵重花木。有一天,他在后花园赏花时,遽然发现了一株异乎寻常的芍药。这株芍药在一根枝上开了四个杈,每个杈上各开了一朵花。知州觉得这是一件很祥瑞的事,就预备将它们摘下来,再叫上三个人一起来戴花。

在宋代,男人戴花是常事,特别是在集会、宴饮、游乐等活动中,男人们常常摘一些花戴在头上,添加欢喜的气氛。知州想好了活动内容之后,就开端深思找谁来一起共享这美好的时刻。参加集会的人最好学问、身份要差不多,这样才干有一起语言,不会有疏离感——懂精致的朝廷命官是最适宜的。

当时的扬州城里有两名现成的官员,一名是扬州通判王珪,通判是知州的副手,身份很适宜,并且王珪是有名的文人,文章写得十分好。尽管王珪才26岁,但由于他科举考试时中了榜眼,所以第一任就分到扬州任通判。另一名是担任判官的王安石,他年纪更小一些,才24岁,他和王珪是同一年的进士,他是殿试的第四名。传闻王安石本是第一名,但试卷中有一句话让仁宗皇帝不悦,就被换到了第四名。凭仗优异的成果,王安石也是第一任就被分到扬州,他所担任的签书判官比通判等级略低。这两个王姓同年都可谓年青有为,前途无量。

还缺一个人,但州府里实在没适宜的了,知州就约了一名武官。到了集会这天,这名武官闹肚子,暂时失约了。知州就说,看看路过扬州的客人中,有没有适宜的朝廷官员。成果还真有一位名叫陈升之的官员,他跟知州年纪相仿,之前担任过谏官,还跟知州是老相识。

四个人凑齐了,咱们就一起来到后花园赏花、喝酒、吟诗、簪花。本来这仅仅北宋士大夫稀松往常的休闲时刻。可是,多年今后人们发现,这四朵芍药不普通,这四个人也不普通,由于戴了这四朵花的四个人,后来悉数成为了宰相。

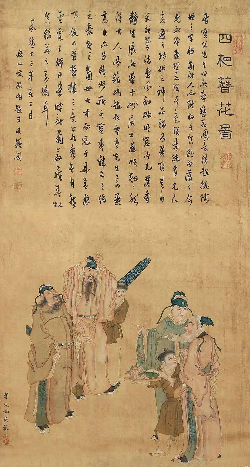

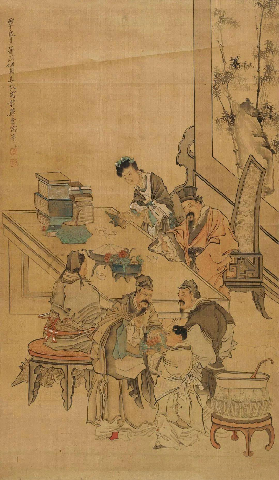

北宋闻名学者沈括把这件事写进了他的《梦溪笔谈》,有画家读到这个故过后,就把它画成了一幅画,一朝一夕,“四相簪花”就成了一个经典的绘画母题。

(明)仇英《四相簪花图》,尺度收藏不详

(清)任薰《四相簪花图》,尺度收藏不详

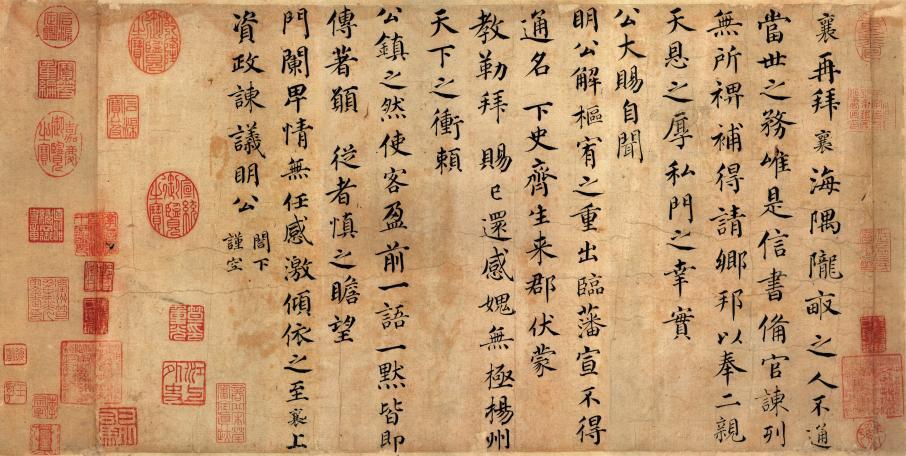

这名组织集会的新知州便是韩琦(1008-1075)。“庆历新政”失利后,韩琦调任扬州,他到扬州之后给朋友蔡襄(1012-1067)写了一封信。蔡襄此刻正在福州,他收到信后给韩琦回了一封信,蔡襄这封回信便是藏于台北故宫博物院的《海隅帖》。本文就以蔡襄这封信为头绪,讲讲蔡襄和韩琦的友谊,以及他们是怎么从朝廷外放至当地,又是怎么面临这段宦途波折的。

(宋)蔡襄《海隅帖》,台北故宫博物院藏

寒门之友

《海隅帖》内容如下:

襄再拜。

“再拜”是古人写信时常用的敬词。

襄海隅陇亩之人,不通当世之务。

我来自海滨的村庄,不懂得怎么谋身立世。蔡襄是福建仙游莆田人,出生于村庄农家,所以自称“海隅陇亩之人”。两个“襄”字都写得十分小,这是表明谦善和对收信人的敬重。

唯是信书,备官谏列,无所裨补。

我之前担任修起居注和谏官,也没有什么劳绩。

得请乡邦,以奉二亲。

现在得以回到家园,赡养双亲。

天恩之厚,私门之幸,实公大赐。

如此厚重的天恩和走运,都是托您的赏赐。“公”代指韩琦,所以蔡襄写到“公”字时另起一行,以表敬重。

自闻明公解枢宥之重,出临藩宣,不得通名。

自从传闻您免除枢密院的重担,到藩镇任官,一贯没给您写信。“明公”也是指韩琦,所以也另起一行。

下史齐生来郡,伏蒙教勒,拜赐已还。

您的部属齐生送来了您的函件,十分感谢,他现已回来去了。“教勒”代指韩琦写的信,也另起一行。

感愧无极。

我感到十分内疚。

扬州,全国之冲,赖公镇之。

扬州坐落交通要道,靠您来坐镇了。“公”字仍然另起一行。

然使客盈前,一语一默,皆即传著,愿从者慎之。

您那里来往人员许多,您的一言一行会很快传达开来,要提示身边的人有必要慎重。“从者”指韩琦身边的人,前面留空与提行另写相似,也是表敬重。

瞻望门阑,卑情无任,感谢倾依之至。

对您的敬重、敬慕、感谢和怀念之情无以言表。“门阑”指韩琦家的门庭,所以另起一行。

襄上,资政谏议明公尊下。谨空。

这是落款。“资政谏议明公尊下”是对韩琦的称号。“资政”是指韩琦的职衔“资政殿学士”,“谏议”是指韩琦的官衔“右谏议大夫”,“明公尊下”是敬称。“谨空”是函件结尾的完毕语,意思是空出这个方位,请收信人提定见。

朋友之间写信一般用行书,蔡襄的传世函件底子也是行书,但他写给韩琦的这封信用了十分整齐的楷书,这表明蔡襄写信时的情绪是十分恭顺的。信中的用词也很显恭顺,比方“瞻望门阑,卑情无任”“明公尊下”。此刻蔡襄33岁,跟韩琦年纪差不多,既然是年纪邻近的朋友,蔡襄写信时为何要情绪如此恭顺呢?

首要,此刻韩琦和蔡襄尽管都是知州,但蔡襄的官衔是右正言,从七品,而韩琦是右谏议大夫,从四品,两人官品距离较大。其他,韩琦之前担任过枢密副使,而蔡襄之前是谏官,派遣的等级距离也不小。第三个原因应该便是蔡襄信中提到的“天恩之厚,私门之幸,实公大赐”。蔡襄是个孝子,一贯期望能够跟爸爸妈妈在一起,还曾想把爸爸妈妈接到京城去,但蔡襄爸爸妈妈不愿意脱离家。蔡襄此次尽管被逼脱离京城,但能够回到家园作业,一起服侍爸爸妈妈,蔡襄仍是十分高兴的。他能够回福建作业,得到了韩琦的帮忙,所以蔡襄对韩琦怀有感恩之心。

这并非韩琦第一次在官场上给予蔡襄重要帮忙,早在八年之前的“景祐党争”作业中,韩琦就曾帮忙过蔡襄。景祐三年(1036),担任开封知府的范仲淹弹劾宰相吕夷简,成果反被冠以“朋党”的罪名而外放,支援他的欧阳修、余婧、尹洙也被外放。当时24岁的蔡襄刚刚完毕进入宦途的第一任派遣“漳州军事判官”,来到京城待选。他见朝廷如此对待范仲淹等一众官员,义愤之下写了一首《四贤一不肖》长诗,大力赞扬范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修,批评身为御史却不发声的高若讷,此诗引起轰动效应。

《四贤一不肖》诗的敏捷传达也给蔡襄带来了费事,泗州通判陈恢上奏章请朝廷治蔡襄的罪。这时,担任左司谏的韩琦当即站出来发声,说陈恢越职言事,应该重贬,朝廷就没有处理蔡襄。从此,蔡襄和韩琦就成了朋友。

在遭到韩琦恩惠之后,蔡襄也礼尚来往。庆历三年(1043)初,仁宗皇帝欲革新朝政,专门录用了四名不畏权贵、勇于发声的年青官员做谏官,蔡襄就名列其间。通过宋夏战役,范仲淹和韩琦威望倍增,谏官们期望仁宗将韩、范二人召回朝廷加以重用,蔡襄专门写了《乞用韩琦、范仲淹奏》。朝廷遵从谏官的定见,录用韩琦、范仲淹为枢密副使,韩、范二人重复推托,蔡襄又上《论范仲淹、韩琦推让状》,期望朝廷回绝韩、范的推让,坚决委任他们。终究,韩、范二人回朝担任枢密副使。

为什么蔡襄、韩琦会在官场上彼此扶持,又能在日子中成为朋友呢?除了政见一起、性情相投之外,底子原因是他们都身世寒门,有一起的政治情绪,又都深受儒家思想的影响,有相同的政治寻求。

蔡襄是“海隅陇亩之人”,祖上三代务农。韩琦的父亲韩国华尽管官至右谏议大夫,但在韩琦四岁那年就逝世了。韩琦由哥哥抚育长大,未享遭到父亲的恩荫和政治遗产,他凭自己的竭力考中进士。其实不止韩琦和蔡襄,团结在范仲淹周围的官员底子都是寒门官员,一起的身世、情绪和寻求让他们在政治上保持一起,在日子中成为朋友。他们在官场上没有那么多错综复杂的利益纠葛,故而都能站在国家利益的视点,勇于对玩弄权术、以权谋私的权贵阶级“亮剑”。

误判局势

“庆历新政”的结局是革新派官员悉数被外放,但详细到每个人身上,被外放的时刻和原因又各不相同,这种不同表现了对立派对革新派逐渐进攻的一个进程,也表现了仁宗关于新政和革新派官员情绪改动的进程。

“庆历新政”正式开端施行大约是在庆历三年(1043)十月。到第二年四月时,朝中就开端呈现革新派官员勾通朋党的论调,欧阳修编撰《朋党论》予以反击,此刻仁宗仅仅有所置疑,但没有采纳动作。六月份时,夏竦进一步污蔑富弼、石介等人要废帝自立,仁宗开端采纳方法,将革新派的领头羊范仲淹调离朝廷,让他去陕西、河东巡边。八月份时,富弼女人与牲口佼配#91偷拍在线嫩草270;频也调离朝廷,人人爽av到河北巡边。到此刻,仁宗也仅仅将革新派领袖人物外放,削减他们组织谋反的或许性,但并没有免掉他们的派遣,范仲淹仍然是参知政事,富弼仍然是枢密副使,新政仍然在进行。

富弼刚到河北,河北保州就产生了暴乱,河北都转运使张昷之被免除并调离河北。朝廷需求新录用一名都转运使,宰相晏殊就组织欧阳修去接任,由于晏殊觉得欧阳修论事太过于正直,开罪了许多人,不利于朝堂安稳。晏殊一贯是十分支撑寒门官员的,范仲淹、欧阳修、蔡襄都受过晏殊的选拔和培养。晏殊担任应天府知府时,曾约请范仲淹到应天府书院任教,培养了许多人才。蔡襄和欧阳修考进士时,晏殊是主考官,所以蔡襄和欧阳修都是晏殊的学生。开端仁宗想要委任谏官敞开革新时,晏殊首要就引荐了欧阳修。所以,晏殊将欧阳修调走的初衷应该是为了维护欧阳修,防止他遭受对立派的进犯,一起也能够平缓严峻的朝堂气氛,以便新政能够持续推广下去。

年青的蔡襄并不了解晏殊的苦心,他联合另一名谏官孙甫一起提出恳求,期望将欧阳修留执政廷,他们的理由是欧阳修拿手谈论朝政,让他留执政廷能够更大地发挥他的利益,但晏殊没有同意。所以,蔡襄和孙甫认为晏殊现已背离了初心,站到了革新的对立面,他们就开端弹劾晏殊。此刻排在晏殊后边的大臣是枢密使杜衍,杜衍是比较急进的革新派,假如晏殊下台,顶替他的就应是杜衍,所以蔡襄他们弹劾晏殊,应该期望杜衍上台。

蔡襄和孙甫列举了晏殊多项罪名。首要说晏殊给仁宗的亲生母亲李宸妃写墓志铭时,绝口不提李宸妃是仁宗的生母这件事。这其实是一桩多年前的旧案,仁宗本是李宸妃所生,可是被当时没有儿子的皇后刘娥抱走认作了儿子,还不让任何人泄漏这个隐秘,这也便是传说中“狸猫换太子”的故事原型。在李宸妃逝世的时分,皇太后刘娥还在垂帘听政,晏殊写墓志铭时当然不敢提李宸妃是仁宗生母,所以这并不算什么罪行,并且后来仁宗知道自己身世之后,现已处罚过晏殊了。蔡襄和孙甫此刻旧事重提,便是为了给晏殊罗织罪名。

其次,蔡襄他们还说晏殊当宰相期间以权谋私,让战士去给自己盖房子,这种做法其实是当时的一种常规,也不算大的差错,并且也不是晏殊亲身组织的,是他身边人组织的。

除了以上两个罪名之外,蔡襄他们还说晏殊在担任枢密使和宰相期间,“首尾数年,不闻奇谋易略以了国务”,意思是说晏殊没有采纳有力的行动来处理国家面临的各种问题,如灾祸频频、响马丛生、冗兵严峻、百姓日子困难、交际失误等。蔡襄他们的言下之意便是:你晏殊作为宰相,没能处理国家的问题,现在咱们要处理这些问题,你还要阻遏,还要把活跃支撑革新的欧阳修调走。既然如此,为了新政,为了国家,我也就无法再顾及师生友情,有必要要把你从这个位子上拉下来,换愈加支撑革新的人上去。

所以,蔡襄弹劾晏殊,并非单纯由于他把欧阳修调走而一时义愤,更首要的是觉得晏殊太过于安分守己,不行急进,不处理问题。蔡襄的起点是为大义而非私情,只可惜,他没有看清当时的政治局势,没有看懂晏殊或许才是那个明白人。晏殊知道仁宗现已对革新派心生不满,企图在革新派和对立派之间斡旋,成果反倒被蔡襄给将了一军。

在蔡襄和孙甫的弹劾下,仁宗还真把晏殊给免除了,至于仁宗究竟是由于哪一条罪名或出于何种考虑免除晏殊就不得而知了。总归,蔡襄的这次弹劾成功了,仅仅,作业却没有朝着他料想的方向开展。

无法离场

晏殊下台之后,枢密使杜衍顺位而上做了宰相,这时枢密使的方位空出来了,副宰相贾昌朝就做了枢密使,那副宰相的方位又空出来了,仁宗想调京东路安慰使陈执中来做副宰相,这个决议遭到了蔡襄和孙甫的坚决对立,他们说陈执中目不识丁,我行我素,为人暴虐。陈执中真是这样的人吗?假如真是,为什么仁宗还要重用他呢?

首要,陈执中不是进士,他靠父亲的恩荫进入宦途,这种身世一般也就当个底层官员,混口饭吃,可陈执中是个破例,他凭仗自己谈论国务的文章赢得了皇帝的必定和重用,又由于政绩杰出,官至三司户部副使(相似于财政部副部长),后来又担任同知枢密院事(相似于国防部副部长)。尽管在宦途上步步高升,但陈执中究竟没有学历,许多进士身世的官员都觉得他目不识丁。更给他减分的是他的性情,陈执中性情怪癖,手腕强狠,喜爱刚愎自用,常常开罪人。此外,他不像大部分文官那样喜爱诗酒精致交朋友,他不在乎官场情面,也不拉帮结派,只紧抱仁宗一人的大腿,所以咱们都不喜爱他。有的官员不了解仁宗为什么要重用陈执中,还当面问询仁宗,仁宗回答说:“我重用陈执中,是由于他对我一片忠心。”

仁宗想让陈执中担任副宰相,还跟一年前产生的一件事有关。庆历三年(1043)五月,在京东路的沂州(今山东临沂)区域,一名叫王伦的战士撮合了一帮人造反,杀了沂州的戎行长官,还克己了黄袍,自改了年号。朝廷派两名武官前去平叛,叛军就往北边的青州窜逃。当时京东路安慰使陈执中坐镇青州,他挡住了叛军,叛军又调头南下,半途通过各州县时再没有遇到反抗,一路四通八达。有的州县为了防止战祸,还好吃好喝款待这伙人,拿钱买安全。面临这种情况,朝廷竟无法应对,只需京东路都廵检傅永吉一路追缴叛军。叛军出了京东路地界、进入淮南东路之后,傅永吉还紧追不放,又穿过了淮南东路,进入淮南西路,一贯追到了和州历阳(今安徽马鞍山市和县历阳镇)的长江边上,才将这伙人歼灭,防止他们进入江南为乱。

到了第二年,傅永吉因平叛之功被皇帝召见。仁宗当面奖励他,傅永吉说“臣能一路追缴叛军,都是安慰使陈执中下的指令,我是受命而行,才干有如此劳绩”。仁宗这才知道原来是陈执中在指挥平叛,他没有只管自己的辖区,而是让部属一贯追缴,直到将叛军消除。可是都一年多过去了,陈执中一点点没提过自己的劳绩,这让仁宗大为感动。

陈执中之前曾执政中担任同知枢密院事,宋夏战役迸发后,他被派往西北,与夏竦共任“战区总指挥”,后因与夏竦不合,被调离战区。战役完毕之后,西北的首要将领大多都回朝被选拔重用,但陈执中仍然在当地担任安慰使和知州,他没有心怀不满,反而能默默地为朝廷分忧。此刻全国各地暴乱频发,仁宗十分头疼,他就需求有陈执中这样的人来坐镇指挥。所以,仁宗慨叹之余问询陈执中在青州多久了,傅永吉说两年了。仁宗觉得时刻不短了,该把他召回朝廷了,想让他担任副宰相。

蔡襄和孙甫不了解仁宗的心意,竭力对立重用陈执中,他们说假如陈执中执政,是全全国的不幸。仁宗这次没有退让,他乃至懒得再听谏官们争辩此事,爽性让宦官带着录用诏书去陈执中地点的青州,当面向陈执中宣读,还给陈执中带了口谕:“朕重用你,满朝官员都对立,但朕不受他们利诱,坚决用你!”第二天上朝时,蔡襄还没开口,仁宗就满脸不悦地说:“不便是要说陈执中的事吗?我现已派人去青州召他回朝了。”蔡襄和孙甫一看仁宗的姿势,知道仁宗这次是铁了心,就没敢再说话。

仁宗其实是一个耳根子很软的人,假如有人坚决支撑或对立某事,仁宗常常会优柔寡断,但这次面临谏官们的对立,仁宗却是一点都听不进去。为什么会这样呢?这跟当时的朝堂大环境有关。仁宗本就现已对革新派起了猜忌,开端对他们采纳动作。之前为了施行新政,仁宗把许多权利都下放给了革新派,以便他们能够雷厉风行地施行新政。范仲淹、富弼在人事任免上大动干戈,仁宗底子不过问,谏官们提的谏议,仁宗也底子照单全收。可是,当仁宗起了猜忌之后,就开端连续把革新派的核心人物范仲淹、富弼、欧阳修外放出去,然后逐渐收回自己对朝政的控制权。这次他回绝谏官的谏议,坚持把从不拉帮结派、只对自己忠心的陈执中调进来,仍然是进一步收回朝政控制权,所以谏官们越对立,他越要用陈执中。

直到这时,蔡襄才意识到,仁宗对谏官现已十分冲突了,他无法持续待在皇帝身边,就开端给自己找退路。蔡襄一贯期望能回到福建老家作业,就近服侍爸爸妈妈,他就恳求出任福州知州。

新就任的宰相杜衍是活跃支撑新政的,他还想为蔡襄说情,枢密副使韩琦拦住了杜衍,说此刻为蔡襄说情,仁宗更会觉得他们是在勾通朋党,会对他们更不满,所以杜衍也就不再发声,蔡襄这才回到福建,担任福州知州。蔡襄在写给韩琦的信中说“天恩之厚,私门之幸,实公大赐”,应该与韩琦此举有关。

被逼离京

当革新派官员一个接一个脱离京城时,身为枢密副使的韩琦却仍然能够待执政廷,这首要是由于他对新政参加不多。庆历三年(1043)八月,当范仲淹被录用为副宰相并掌管新政时,韩琦被派回西北战区担任陕西宣抚使,直到庆历四年春才回京。韩琦回京后的派遣仍然是枢密副使,他首要办理西北的军务,对新政参加较少。其他,韩琦不像范仲淹、欧阳修那样与对立派互不相让,即使因公务与人有所争辩,他也会暗里与对方宽和,并且在看到局势产生改动时,韩琦能够收敛矛头,不引起皇帝过多的恶感和猜忌。所以,内侍蓝元震在仁宗耳边抛出革新派“朋党”之论时,并没有点名韩琦,夏竦在污蔑革新派企图废帝另立时,也没有将韩琦归入谋反部队。

到新政晚期,范仲淹、富女人[偷拍在线嫩草19982;牲Ö人人爽av75;佼配视频弼、欧阳修、蔡襄等革新派主干连续调离朝廷,对立派仍不甘愿,持续用苏舜钦的“进奏院案”进犯革新派,企图将范仲淹和宰相杜衍拉下马,韩琦总算开端剧烈发声。他先是在仁宗面前替苏舜钦等人辩解,揭穿对立派借“进奏院案”构陷范仲淹和杜衍的诡计,但没有起作用,相关人员仍被重罚。过后,范仲淹因“朋党”罪名被算了副宰相的头衔,富弼被算了枢密副使的头衔,宰相杜衍也被罢相,革新部队简直“团灭”。韩琦无法之下就冒着“朋党”的嫌疑给仁宗上了这样一篇奏章:

陛下委任杜衍为相才一百二十天就把他免除了,想来陛下必定是看到了他的过错,臣不敢谴责。范仲淹提到西北守边,朝廷就让他去了,也算师出有名。可富弼被外放,对朝廷来说丢失太大了!臣一开端不敢容易谈论,想着言官们和有见识的人必定能够帮陛下区分实情,可这么多天过去了,没有一个人开口。咱们都怕惹祸上身,这也是人之常情,可臣受国之重恩,占着枢密副使的位子,看到有事关乎国家大计,利诱全国人耳目,怎么能一尘不染而不发声呢?

富弼天然生成忠义,之前契丹趁咱们与西夏开战,大兵压境,对咱们狮子大开口,提出过火要求,是富弼不管存亡,只身赴敌营与辽国斡旋,签定订定合同公约,他那种为国务奋不管身的时令让辽国人都竖大拇指。上一年秋天,辽国集结大军,宣称征伐西夏,朝廷派富弼到北边探查真假,完事之后他回来京城,刚到城门口就被奉告他被派到外地任官,当即动身,连城门都没让他进。富弼究竟有什么孤负了朝廷,竟遭受这种羞耻?恐怕从今往后,那些忠臣烈士都会以富弼为经验,谁还肯为国竭力,这难道不是巨大的丢失吗?臣知道朝廷指令现已下达,不能再更改,但还有一个方法能够挽回丢失,愿陛下慎重考虑。

最近李用和生病了,陛下想把李昭亮召回来管殿前司,武臣傍边难以找出代替李昭亮的适宜人选。陛下不如趁此时机让富弼到定州,仍兼任布置的职位,再派一名内侍去向他宣旨,让他回朝报告河北区域的公务,然后陛下您当面安慰他,再让他到差。富弼一贯忠义,必定感恩,以死效能,不会介怀是执政仍是在外。这样一来,朝廷就把北边的事托付给了富弼,西边的事托付给了范仲淹,让他们日夜运营,防止辽国和西夏进攻,这样就不算便利富弼了。

臣之所以敢提出以上建议,不怕被人说勾连朋党,是由于朋党的意图是求升官,现在臣现已到了枢密副使的方位,只需小心谨慎,不开罪人,不乱说话,就能够渐渐升官,又何须非要为有罪之臣说话,自取祸殃,这样勾通朋党岂不是太低劣了吗?望陛下体恤臣的用心,臣就不会有朋党嫌疑了。最近许多官员进犯忠良,宣泄私愤,非国家之福,望陛下明察。

韩琦这篇奏章交上去之后,没有得到回应,韩琦就知道自己也开端被排挤了。对立派见韩琦开端不断为革新派发声,很不满,就到仁宗面前说韩琦的坏话。仁宗替韩琦讳饰,说韩琦性质直,咱们不要跟他计较。

对立派见仁宗包庇韩琦,开端想其他方法进犯他。之前韩琦担任陕西宣抚使时,陕西区域产生了“水洛城案”,将军刘沪和文官董士廉违背朝廷指令,坚持修建水洛城,曾担任韩琦帮手的尹洙将他们抓进了监狱。韩琦在此案中牵涉很深,他便是阻挠修建水洛城的最大主谋。在欧阳修等谏官的协调下,此案最终大事化小,涉案两边都没有遭到严峻赏罚,韩琦也安全无事。当对立派想构陷韩琦时,就又将此案翻出来,再把它由小变大,预备将韩琦拉下马。

所以,文官董士廉就遽然跳了出来,状告尹洙有公使钱腐败案,朝廷就派人去查,只查出了一点点的公使钱违规运用问题,然后就将尹洙定为重案犯,来了个“超量”重判,意图便是让韩琦承当连带职责。韩琦此刻本应解救尹洙,但他自知假如此刻站出来,不只救不了尹洙,还得把自己搭进去。所以,韩琦自动恳求脱离朝廷,调任扬州。仁宗此刻现已想完全停止新政,就顺水推舟,免除了韩琦的枢密副使职位,将他放到扬州去了。

底层沉积

蔡襄携妻儿离京南下,没有直接去福州到差,而是先回仙游县的乡间参见爸爸妈妈,蔡襄的儿子也初次见到了爷爷奶奶。蔡襄此刻已有积储,就想把家从乡间搬到离城近一些的当地。他在兴化军城南买了一块地,预备建一座新院子,再在邻近买一些田产。

蔡襄托亲属帮助督建院子,自己接上爸爸妈妈赴福州任。到福州后,蔡襄登高望远,写下“城头近晚忽开晴,有色皆鲜是物清”的诗句。可见,虽遭受宦途波折,蔡襄的心境仍是愉快的,由于他觉得“不比儿曹夸衣锦,自缘恩与养亲荣”,是不是荣归故里不重要,能在爸爸妈妈身边酬谢养育之恩就很高兴。

蔡襄在知道韩琦外放扬州之后,一贯不敢自动联络韩琦,忧虑他们的联络会成为“朋党”的依据。直到韩琦派部属送信来,他才敢回信,并且在信中叮咛韩琦必定要谨言慎行,不要被心怀叵测的人抓了凭据。

多年后,四十多岁的蔡襄在回想这段谏官经历时写下了这样的诗句:

皇帝误采拔,谓有谏诤风。既叨言责地,蹇蹇思匪躬。

窃不自衡量,语剡奸邪胸。一毫抗千钧,摈落无留踪。

一起皆骧首,金紫班着崇。惟予守长乐,幸就禄养丰。

蔡襄觉得自己当谏官时自不量力,一点点没有意识到官场阴险,只知凭仗满腔热血,以一毫之力对立千钧的奸邪,成果“摈落无留踪”,幸亏自己还能回家园侍养爸爸妈妈,还拿着丰盛的俸禄。

蔡襄使用在家园作业的时机理顺宗族中的各种家长里短,完成了“齐家”的使命。他喜好许多,喜爱精致,又长于情面来往,结交了许多福建老家和来福建任官的朋友,咱们一起商讨书法,唱和诗词。空闲之余,他处处游山玩水,逛寺院,访道观,日子过得十分快活。

两年多之后,蔡襄升任福建路转运使,又过了一年多,蔡襄父亲逝世。在父亲最终几年的韶光中,蔡襄能够一贯看护在父亲身边,这在当时的官员部队中是不多见的,蔡襄应该能够心无惋惜了,他安心肠敞开了自己三年的服丧期。

刚到扬州的韩琦是有点不适应的。他之前的人生一贯是“进攻型”的,19岁考中进士榜眼,二十多岁任谏官时敢言直谏,曾“片纸落去四宰执”,一篇奏章让两位宰相、两位副宰相悉数被免,连犯法的皇亲他也敢弹劾。韩琦喜爱研讨军事,32岁到西北抗击西夏,活跃建议进攻,35岁回朝担任枢密副使,在新政失利之际勇于力挽狂澜,与对立派对立。现在遽然转移到“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的扬州,韩琦也只能学着放缓节奏,享用精致。

关于严峻了多年的韩琦来说,扬州府衙里简直等于没什么活儿可干,他又不敢去干涉朝政,只好找点闲事打发时刻。他开端对府衙后花园里那些花来了兴致,就散步其间,研讨不同种类的奥妙。他发现扬州的牡丹很有特征,比洛阳牡丹更朴实。这是什么原因呢?韩琦研讨了一番,找到了答案,洛阳牡丹名望大,养花人为了卖个好价钱,会不断进行人工干涉,使得有些花朵看起来不行实在天然了。扬州牡丹名望不大,养花人也不会过多折腾它们,反倒使它们看上去更多了一份天然美。

比较牡丹,韩琦更爱芍药。他的后花园里就种有不错的芍药,有一天,他发现了四朵长得独特的芍药,就约请了三位官员一起簪花,这便是本篇最初“四相簪花”的故事。

韩琦有了好的芍药种类,就派人送给安徽滁州的欧阳修。欧阳修新修了亭子,喜爱在亭子里喝酒,听琴,赏花,他正缺好花木,韩琦送的美物合理当时。

在参加簪花的四个人中,最年青但后来最有名的是王安石。王安石喜爱读书,传闻他每天读书到很晚,第二天也会起得比较晚。韩琦认为这个年青的小伙子有什么不良的夜日子,就找王安石谈心,要他改正。王安石也不辩解,他这种不屑的情绪让韩琦有些不满,但王安石也不在意。这大概是王安石和韩琦最早的不愉快。二十多年后,王安石帮忙宋神宗推广变法,韩琦成为竭力对立变法的代表性人物。

尽管扬州的日子优哉游哉,可韩琦的心里并不痛快,比较蔡襄的安于当下,韩琦更巴望活跃向上。有一天,一位太常博士一时鼓起,搞了一个宴饮和射箭活动。射箭玩的是儒家“六艺”中的射箭术,却勾起了韩琦对从前疆场征战的回想,一时刻,韩琦心潮澎湃,热情万丈。

蔡襄从京城调任福州时,他的官衔不只没下降,还从秘书丞升为了右正言。韩琦脱离京城时,官衔也没下降,还加了资政殿学士的职衔。这说明,仁宗并没有将新政失利的职责归咎于他们,也并不是要赏罚他们,仅仅将他们调离朝廷,防止“朋党”嫌疑罢了。这既是仁宗对皇权的维护,也是对这些寒门官员的维护。长于平衡之术的仁宗应该心里很清楚,这些活跃支撑革新的寒门官员都是万里挑一的人才,不只有干实事的志愿,更有干实事的才能,今后还大有用得着他们的当地。